题记:唐人笔记,长短不拘,多为干货,不仅读来新人耳目涨知识,亦颇具史料价值。不管是稍长点的《大唐新语》《封氏闻见记》《东观奏记》《唐国史补》《唐摭言》,还是短而精的《大唐传载》《隋唐嘉话》《明皇杂录》《松窗杂录》《幽闲鼓吹》《尚书故实》《因话录》等,均被撰写《旧唐书》与《新唐书》乃至于《资治通鉴》的史臣和文豪们,多有采用。谨撷取其中几个词条,结撰十篇小文,感昔而抚今,生发一点浅论,聊博一哂。

唐代大诗人李白写过《蜀道难》。

唐代小诗人陆畅写过《蜀道易》。

诗人,本无须以大小来划分,只是陆畅在诗星浩瀚而璀璨的大唐时代,甚至连个小诗人也算不上。陆畅的诗在《全唐诗》中留存四十余首,即如其“最好”的《惊雪》诗:“怪得北风急,前庭如月辉。天人宁许巧,剪水作花飞。”还有,《送李山人归山》诗:“来从千山万山里,归向千山万山去。山中白云千万重,却望人间不知处。”诸如此类,亦多是些“朴实无华”的“口水诗”。

然而,小诗人在特定的历史时期,就特定的人物与特定的事件来看,所起的历史性、决定性之特定作用,却未见得小。

李白《蜀道难》全诗294字,句法多变,韵散皆具,有三言、四言、五言、七言、九言、十一言等,想象奇瑰,元气磅礴,大开大阖,天马行空!李白初入长安时,太子宾客、秘书监贺知章闻其名,前去拜访,太白将《蜀道难》示之,贺监读之激赏,叹为“谪仙人”!

据唐人孟棨《本事诗·高逸》记述:“李太白初自蜀至京师,舍于逆旅。贺监知章闻其名,首访之。既奇其姿,复请所为文。出《蜀道难》以示之。读未竟,称叹者数四,号为‘谪仙’,解金龟换酒,与倾尽醉。期不间日,由是称誉光赫。”李白之诗名大振,有赖贺监知章大肆称赏播扬。其时太白诗名之盛——盛大到什么程度?连唐玄宗都想会会他。据唐人段成式《酉阳杂俎·语资》记述:“李白名播海内,玄宗于便殿召见,神气高朗,轩轩然若霞举,上不觉亡万乘之尊。”足见太白气场之强大。

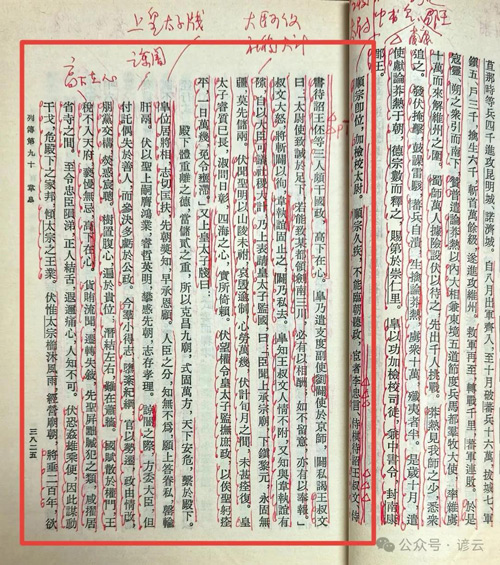

李白《蜀道难》不仅实景状写由蜀入秦之山川奇丽惊险,同时亦寄予人事之规谏。《新唐书·严武传》载:“武在蜀颇放肆……琯以故宰相为巡内刺史,武慢倨不为礼。最厚杜甫,然欲杀甫数矣。李白为《蜀道难》者,乃为房与杜危之也。”房琯与杜甫,确实与严武相厚。严武,华州华阴(今陕西渭南)人,中唐名将、诗人,官拜给事中、京兆少尹,均为宰相房琯所保荐。后来房琯获罪的缘由之一,即有与严武等“交结”为“朋党”这一条。据《旧唐书·房琯传》记载:“诏曰:‘……(房琯)又与前国子祭酒刘秩、前京兆少尹严武等潜为交结,轻肆言谈,有朋党不公之名,违臣子奉上之体。’”杜甫与房琯亦是布衣之交,房琯因为陈涛斜之败,被罢免宰相,杜甫上疏为之开脱,触怒皇帝,差点获罪。而杜甫与严武亦为世旧,更是“厚”得不得了。严武升任成都尹、剑南节度使,封郑国公、迁黄门侍郎,因求宰相不遂,复节度剑南,又因战功加检校吏部尚书(按:凡署“检校”者,非实职,均为荣誉性虚衔)。杜甫晚年生计多依赖严武,故其诗有句:“生理只凭黄阁老,衰颜欲付紫金丹。”“黄阁老”即指曾任黄门侍郎的严武。

正是由于关系太“铁”,杜甫对“长官”严武不拘礼节,说话不讲分寸,直呼严武之父名严挺之,因而激怒严武。据《新唐书·杜甫传》记载:“(杜甫)流落剑南,结庐成都西郭(按:就是现在的成都“杜甫草堂”)。会严武节度剑南东、西川,往依焉。武再帅剑南,表为参谋,检校工部员外郎。武以世旧,待甫甚善,亲入其家。甫见之,或时不巾,而性褊躁傲诞,尝醉登武牀,瞪视曰:‘严挺之乃有此儿!’武亦暴猛,外若不为忤,中衔之。一日欲杀甫及梓州刺史章彝,集吏于门。武将出,冠钩于簾三,左右白其母,奔救得止,独杀彝。”在严武母亲奔赴营救之下,杜甫算是捡回了一条命。杜甫对寄人篱下的“幕府”生涯,充满了无奈、感伤、悲怆与不甘,尽管为生存苟安而写下“已忍伶俜十年事,强移栖息一枝安”,然而恐怕“白头趋幕府,深觉负平生”,抒发的才是他最真切的感受吧?

对于此番历史公案,明末清初著名学者、思想家顾炎武,对《新唐书》两位主撰者欧阳修与宋祁,称扬前者而贬斥后者。他在《日知录·新唐书》中讲道:“《新唐书》‘志’,欧阳永叔所作,颇有裁断,文亦明达。而‘列传’出宋子京之手,则简而不明。二手高下,迥为不侔矣。”又说:“《严武传》:‘为成都尹、剑南节度使。房琯以故宰相为巡内刺史,武慢倨不为礼。最厚杜甫,然欲杀甫数矣。李白作《蜀道难》者,乃为房与杜危之也。’此宋人穿凿之论。李白《蜀道难》之作,当在开元、天宝间。时人共言锦城之乐,而不知畏途之险、异地之虞,即事成篇,别无寓意。”

不过,顾亭林此“论”不确,想当然耳。事实上,史载严武“肆志逞欲,恣行猛政”,不止一桩。后晋刘昫撰《旧唐书·严武传》亦载:“梓州刺史章彝初为武判官,及是小不副意,赴成都杖杀之。”同时也讲到:“初为剑南节度使,旧相房琯出为管内刺史,琯于武有荐导之恩,武骄倨,见琯略无朝礼,甚为时议所贬。”何况,严武童年时即有杀人案底。他的父亲中书侍郎严挺之,因宠溺一个名叫英的小妾,不搭理其母裴氏,严武便用铁锤捶死小妾。这桩命案,《新唐书·严武传》有详细记载:“母裴不为挺之所答,独厚其妾英。武始八岁,怪问其母,母语之故。武奋然以铁鎚就英寝,碎其首。左右惊白挺之曰:‘郎戏杀英。’武辞曰:‘安有大臣厚妾而薄妻者?儿故杀之,非戏也!’父奇之曰:‘真严挺之子!’”八岁故意杀人,振振有词,不仅未受惩罚,反而得到高官父亲赞扬!你还怀疑被触怒的严武,不敢伤害甚而杀害杜甫及失势的老恩公房琯吗?所以呀,太白《蜀道难》屡有“问君西游何时还?畏途巉岩不可攀”“蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜”“其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉”“所守或匪亲,化为狼与豺”“朝避猛虎,夕避长蛇,磨牙吮血,杀人如麻”“锦城虽云乐,不如早还家”“蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟”之句,仔细品鉴,是不是含有苦心规谏的“弦外之音”呢?所以说,顾亭林所谓“此宋人穿凿之论”的判断,以及称颂欧阳文忠公而贬损宋子京之论,是难以成立的。难道堂堂官修正史《新唐书》之“列传”部分,只有宋祁一人负责草创,而作为总修撰的欧阳文忠公,不审不阅不把关就编入了正史?显然不可能。至于太白创作《蜀道难》的具体年代,学界至今众说纷纭,尚无定论。尽管《新唐书·韦皋传》记载“天宝时,李白为《蜀道难》篇以斥严武”,但这也正是被顾亭林所诟病之处。

李白作《蜀道难》,开篇曰:“蜀道之难,难于上青天。”

陆畅作《蜀道易》,起首亦云:“蜀道易,易于履平地。”

陆畅的故事出自唐人李绰《尚书故实》:

陆畅字达夫,常为韦南康作《蜀道易》,首句曰:“蜀道易,易于履平地。”南康大喜,赠罗八百疋。南康薨,朝廷欲绳其既往之事,复阅先所进兵器,刻“定秦”二字,不相与者因欲构成罪名。畅上疏理之,云:“臣在蜀日,见造所进兵器。‘定秦’者,匠之名也。”由是得释。《蜀道难》,李白罪严武也。畅感韦之遇,遂反其词也。

唐代比较知名的李绰有两人:一个是陇西李族之李绰,出生皇家,乃唐顺宗李诵第二十一子,受封翼王,担任过国子祭酒;一个是赵郡李族之李绰,于唐昭宗李晔时代担任过太常博士、礼部郎中等职——《尚书故实》之作者署名“赵郡李绰”,就是这位。而李绰所撰《尚书故实》中的“尚书”,据当代之唐代文史研究者考证,乃担任过太子宾客(亦称“宾护尚书”,正三品)和大理寺卿的张彦远。

张彦远出生蒲州猗氏(今山西临猗县)“三代相门”之巨宦豪门河东张氏——高祖张嘉贞系“开元名相”(中书令),曾祖张延赏系唐德宗时期宰相(同平章事。“韦南康”即张延赏之婿,张彦远的姑爷爷),祖父张弘靖系唐宪宗时期宰相(同平章事);彦远的父亲张文规官不算大,作过吏部员外郎、殿中侍御史等,但他继承家族之“书香”与“集藏”,“少耽墨妙”,潜心钻研书画,故其子张彦远著有《历代名画记》《法书要录》《论画六法》等,成为著名的书画理论家,亦不足为奇。而晚唐的太常博士、礼部郎中李绰,从同时代的“宾护尚书”张彦远口中,聆听到有唐以来诸多有史料价值和人生况味的“故实”——包括“《蜀道难》,李白罪严武也”,有一定可信度,并非如顾炎武所断定的“此宋人穿凿之论”。

之所以揪住顾亭林此“论”不放,还因为顾文原注有“此说又见《韦皋传》,盖因陆畅之《蜀道易》而造为之耳”。“造为之耳”即等于坐实《新唐书》“列传”之修撰者特别是宋子京,是在有意识的“系列造假”。然而,《新唐书》之《严武传》及《韦皋传》中,有关《蜀道难》与《蜀道易》之史料,均采自于唐人笔记《尚书故实》,与“宋人穿凿”风马牛不相及也。以顾亭林之熟读经史,学问鸿博,考据实证,治学严谨,且“精力绝人”“未尝一日废书”“立言不为一时”(其门人潘耒语),而一旦未曾留意到薄薄一册唐人笔记《尚书故实》,便会对《新唐书》之“列传”发生诸多臆断,频出纰漏;况今日文化学术乃至文学艺术界之“半吊子”乎!

《尚书故实》提到陆畅为之作《蜀道易》的“韦南康”,乃唐德宗时期担任剑南西川节度使的韦皋。韦皋,京兆(今陕西西安)人,乃唐代中期“懿文经武”之名臣、军事家、诗人。唐德宗时期,韦皋加检校礼部尚书,大将军,以功加吏部尚书、特进检校右仆射,加统押近界诸蛮、西山八国兼云南安抚等使,就加同中书门下平章事,以功加检校司徒兼中书令,封南康郡王,史称“韦南康”。唐顺宗即位,又加检校太尉,故亦称“韦太尉”。韦皋因出任成都尹、剑南西川节度使,总镇川蜀二十余载,收夷拓疆,边功卓著。故唐代文人有将韦皋与平定安史之乱的大功臣汾阳王郭子仪,相提并论。

据唐人李肇《唐国史补》评述:“郭汾阳再收长安,任中书令,二十四考,勋业福履,人臣第一。韦太尉皋镇西川,亦二十年,降吐蕃九节度,擒论莽热以献,大招附西南夷,任太尉,封南康王,亦其次也。”并在另条记述评论道:“韦太尉在西川,凡事设教。军事将吏婚嫁,则以熟彩衣给其夫氏,以银泥衣给其女氏,又各给钱一万;死葬称是,训练称是。内附者富赡之,远来者将迎之。极其聚敛,坐有余力,以故军府寖盛,而黎甿重困。及晚年为月进,终致刘闢之乱,天下讥之。”功是功,过是过,两分开来评说。

韦皋深谙官道,精于权术。一方面,对上邀功固宠有术。所谓“月进”,乃唐德宗贞元年间形成的官场术语,特指地方大员及官吏为谋求皇帝宠信而按月进贡财物宝器的行为。据《旧唐书·韦皋传》载:“皋在蜀二十一年,重赋敛以事月进,卒致蜀土虚竭,时论非之。”不仅如此,为了保守蜀地诸多不能见光的秘密,借各种理由强行将部属“挽留”身边安排——“其从事累官稍崇者,则奏为属郡刺史,或又署在幕府,多不令还朝,盖不欲洩所为于阙下也。”另一方面,对下拉拢收买有招,所谓“善拊士”者是也。据《新唐书·韦皋传》载:“皋治蜀二十一年,数出师,凡破吐蕃四十八万,擒杀节度、都督、城主、笼官千五百,斩首五万余级,获牛羊二十五万,收器械六百三十万,其功烈为西南剧。善拊士,至虽昏嫁皆厚资之,婿给锦衣,女给银涂衣,赐各万钱,死丧者称是。其僚掾官虽显,不使还朝,即署蜀州刺史,自以侈横,务尽藏之。故刘闢阶其属厉,卒以叛。”以上史料,多采自《唐国史补》。俗话说:“失火瞒得住火瞒不住烟,放屁瞒得住响瞒不住臭。”韦皋越是因“自以侈横”,想“务尽藏之”,越是左支右绌,遮掩不住,招致舆论汹汹,“时论非之”。所以小诗人陆畅迎合的恰逢其时,一首《蜀道易》诗,大赞南康治蜀奇功,莺歌燕舞,川蜀升平,情不自禁,引吭高歌——“蜀道易,易于履平地”!于是乎,“南康大喜,赠罗八百疋”!

韦皋的最大失算、失误、失策、失格,甚而可以说是失德,诚如《旧唐书》撰者刘昫所论,“韦公季年,惑贼辟之奸说,欲兼巴、益,则志未可量”,并定性为“韦德不周”。对于历史上的功臣名将来说,再大的功劳,也抵不住一次严重失德。

“惑贼辟之奸说”,特指韦皋幕府中狼子野心的奸人刘闢。其时,唐顺宗李诵中风失语,行动不便,被“雪藏”深宫,朝政多由侍棋待诏王叔文、侍书待诏王伾与宦官李忠言等“传话”操控。刘闢趁机鼓动韦皋,在身任剑南西川节度使之基础上,进一步扩大地盘,“欲兼巴、益”。韦皋派遣刘闢去京师游说贿赂王叔文,但把事情搞砸了,故与王叔文等结下梁子。

据《旧唐书·韦皋传》记载:“顺宗久疾,不能临朝听政,宦者李忠言、侍棋待诏王叔文、侍书待诏王伾等三人颇干国政,高下在心。皋乃遣支度副使刘闢使于京师,闢私谒王叔文曰:‘太尉使致诚足下,若能致某都领剑南三川,必有以相酬;如不留意,亦有以奉报。’叔文大怒,将斩闢以徇,(宰相)韦执谊固止之,闢乃私去。皋知王叔文人情不附,又知与韦执谊有隙,自以大臣可议社稷,乃上表请皇太子监国。”同时又给皇太子上书,极言“今群小得志,隳紊纲纪,官以势迁,政由情改,朋党交构,荧惑宸聪”“而一朝使叔文奸佞之徒,侮弄朝政,恣意胸臆,坐致倾危”云尔。恰好其他大臣此时亦上书倒二王等。于是,太子李纯——即唐宪宗顺利登基,“尽逐伾、文之党”——参与“永贞革新”的“二王八司马”中,包括刘禹锡和柳宗元等人,尽遭贬谪或赐死。而《新唐书·韦皋传》记载韦皋与王叔文“结怨”小有不同:“皋遣刘闢来京师谒叔文曰:‘公使私于君,请尽领剑南,则唯君之报。不然,唯君之怨。’叔文怒,欲斩闢,闢遁去。”这则记述更合乎情理。本来,韦皋有扳倒二王、劝进新君之大功,太子受禅登上大位,必将担纲大任。可是,韦南康看似鲜花着锦,烈火烹油,正红得发紫,岂料突然暴卒,瞬间落幕,享年六十一岁。

走笔至此,不由想起《左传·哀公二十七年》中的一句名言:“多陵人者皆不在。”当年严武也是暴卒,年仅四十。贪求无度,暴戾恣睢,杀心太重,难保善终。据《新唐书·严武传》载:“永泰初,卒,母哭:‘而今而后,吾知免于官婢矣。’”知子莫若母。严武的母亲无时不为儿子提心吊胆,不知哪天突然惹下弥天大祸,被抄家问斩,母妻等女眷皆沦为官婢矣!

俗话说:“将军狗死人吊孝,将军死了没人埋。”韦皋暴疾卒,其心腹干将支度副使刘闢“主后务”。《新唐书·刘闢传》记载:“宪宗诏以给事中召之,不奉诏。时帝新即位,欲静镇四方,即拜检校工部尚书、剑南西川节度使。”刘闢升任韦皋剑南西川节度使之高职,仍不满足,走上反叛之路,结局自然是死路一条,“斩于城西南独柳下”。

韦皋逝后,既受刘闢反叛之影响,同时,政敌们也开始收集其罪证。据《新唐书·韦皋传》记载:“朝廷欲追绳其咎,而不与皋者诋所进兵皆镂‘定秦’字。”“不与皋者”,即与韦皋合不来、见不得的政敌们。关键是韦皋为朝廷所进献的兵器上,都打制着“定秦”二字,联系到他当年派遣刘闢私谒王叔文,提出“都领剑南三川”,而今又抓住“定秦”的把柄,问题的性质便极其严重了,离“谋逆”也就不远了!但问题是,有能力、有意愿、有可能“造反”,并不等于真的造反(就像刘闢那样)。试问诋毁者,韦皋已寿终正寝,“赠太师,谥曰‘忠武’”,备极哀荣,一位逝者如何去实施“造反”呢?好在,“有陆畅者上言:‘臣向在蜀,知“定秦”者,匠名也。’繇是议息”。就像剪刀上打印“张小泉”“王麻子”之名匠品牌一样,“‘定秦’者,匠名也”,有什么大惊小怪的。

《新唐书·韦皋传》亦提及李白与陆畅创作《蜀道难》与《蜀道易》之原委:“始,天宝时,李白为《蜀道难》篇以斥严武,畅更为《蜀道易》以美皋也。”如果说,陆畅作《蜀道易》,颂扬上司,有彩虹屁之嫌;那么,“‘定秦’者,匠名也”,挺身而出,一语六字,四两拨千斤,消弭弥天大罪、株连九族、血腥屠杀、万千女眷沦为官婢于无形!释家有言:“救人一命,胜造七级浮屠。”合着小诗人陆畅陆达夫,相当于修造了几千万座佛塔呢?阿弥陀佛,功德无量!

李建永,笔名南牧马,杂文家,散文家,民俗文化学者。山西山阴人,曾在阳泉市工作多年。现居北京。从业媒体,高级记者。中国作家协会会员,北京市作家协会会员,中国散文学会会员。“太阳鸟”中国文学年选杂文卷主编。著有杂文散文集《说江湖》《说风流》《母亲词典》《中国杂文·李建永集》《我从〈大地〉走来》《园有棘:李建永杂文自选集》等多部。

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号