杨晓阳与卢禹舜两位先生属于知名画家,而且先后出任过国家画院院长,尤其是他们在位期间,绘画作品都被媒体热推上了高峰。很久以来,业界或收藏市场往往忽视一种体制规则,从上世纪末艺术体系的官职与艺术高低就没有了任何关系。文化系统的职位是按照行政级别排位,无论你的技艺达到如何高的水准,没有行政职级或不在体系内任职,是无缘问鼎艺术类院校或协会头把座椅的。也正因为这种体制规则和艺术资源被垄断现象,书画业搅弄起了很长时间的内乱,从而给艺术市场埋下了一种无形的隐患。加上国人根深蒂固的媚官情结,让官本位意识混淆了对艺术本质的评判。其实,艺术水平与官职高低根本就是两个概念,恰恰收藏市场却把两者裹挟到一起,伤害最大的就是书画收藏的垃圾化。杨晓阳先生的创作之路因扎实的美术功底,早期的作品以及绘画技术都很成熟,从而在业界获得关注和认可。但随着身份转化与艺术市场被操弄的乱象,他的创作在学理建构与笔墨创新上呈现出浮躁,艺术面貌显露出异化的审美误区。而卢禹舜先生的绘画创作同样根植传统,部分作品笔墨与线性表达出的意趣质感也比较生动。但他多以幻象化时空构建画面,在绘画技艺上缺乏传统的严谨与多变性,因此创新突破上始终陷入艺术变革的困局。凭心而论,两位先生算得上技艺成熟且优秀的画家,只是在创作上后续乏力,对收藏而言依然有不确定的风险。

书画收藏是多维的,一种是文化传播与艺术鉴赏和研学,而另一种就是纯粹的投资收藏。杨晓阳和卢禹舜先生皆因“院长”的身份加持,曾被推崇到绘画领域的主流画家,不同程度影响了审美的导向。加上他们官职作用让文化传播力异常强大,而且让艺术明确融入到社会功能的定位中,混淆了艺术与官职的界限。如果把杨晓阳绘画作品放到宏阔的艺术史和独创性而言,他的创作仍囿于普通绘画技艺和沿袭传统文脉范畴。他的笔墨从本质看似乎展示创新而又落入了异化误区。作品很难深入进传统与当代的融合与探索,更不要说建立起在当代绘画领域的领军地位。而卢禹舜先生以一种幻象化的山水图谱对传统绘画的实践性拓展,试图为传统山水变革提供可行的路径,但在技法和意境营造上却显得乏力。从开创性角度去衡量他笔墨语境表达,无论艺术观念的当代回应或审美视野上的多元转化,都难以实现从传承到创新的艺术突破。书画收藏的核心是作品的艺术价值,面对当代艺术的学术谱系中,价值来源于作品是否具备美学与技艺的完美性。

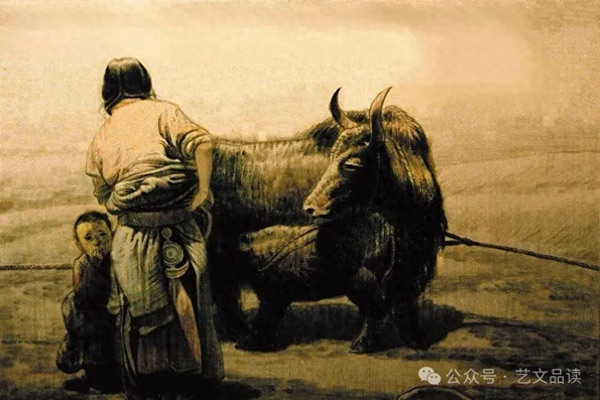

梳理杨晓阳先生的绘画创作,他师从刘文西等老辈画家,绘画技术根植于深厚的基础训练,对人物造型把控能力极强。尤其是去观察他早期的作品,无论人物结构或对物象的把握精准而严谨,他的作品从主题到技巧都很精熟和生动。如《大河之源》系列作品,画面的人物造像和线性稳健而劲力,笔墨的疏密变化和布局都呈现舒适感。他通过主题设定构建了人物之间的层次与空间纵深意识,而且能够展现出扎实的写实功力与宏观掌控能力。他的作品多以民族文化题材表达了宏阔的叙事风格,作品在架构上善于采用人物群像而追求一种气势,去营造画质视觉上的旷达和写实功力。尤其他创作于上世纪八十年代作品,会经常借用速写的美术功底,嵌入到物象的线性成为绘画语境中审美的图谱,具有较强的视觉效果和熟练的技艺符号。再如他的《黄河艄公》《黄河的歌》等作品,不同程度代表了他一个时期创作水平,在审美取向上也明显趋于同时代的价值理念。从杨晓阳先生的创作路径,反观绘画领域的发展走向,似乎难以走出艺术变革的瓶颈。但凡成熟的画家早期作品,尽管少有创新但却守正,绘画路数及作品面貌相对新颖。而一旦被业界关注,往往看似探索守正创新,实质多数画家都会走偏,甚至深陷创新与守正的无解盲区。杨晓阳先生的后期笔墨明显在表达上落入程式化模式,勾勒物象的线条尽管沿袭了传统的笔墨技巧和范式,但很少有创意性的突破和技艺上的重构。在绘画技法上的皴擦点染表现出弱化而单一,而作品语言也和时代意境难以融合,且处理作品主题与艺术重构上生发矛盾。传统笔墨的叙事难有实质突破,技术层面呈现出重复传统而创新苍白的特征。这种特征在大部分成熟画家的创作中表现出普遍现象,作品几乎都有不同程度的烙印。对于收藏而言,作品的主题和视觉效果,并不一定是收藏的最佳选项。

纵览杨晓阳先生的过往作品,后期的创作有意识淡化了写意画的趣味与雅致,绘画风格趋近于创造性的混乱状态。关键缺失了审美上的意蕴和境界,尤其在笔墨精神的当代转化上显现出脱节化。从绘画艺术的本质维度审视,作品在精神内涵上流于表层化,所表达的物象往往落入同质概念。甚至在审美语境中经常出现突兀,首先作品缺少个体情感的精神写照,以及笔墨当随时代的回应和关照。事实上,杨晓阳近几年作品主题和意境营造的相对弱化,笔墨叙事表现逐渐走向单调且杂乱,一定程度上偏离了“形神兼备”的绘画理念。收藏的另一种价值是学术借鉴,但从学术视角观之,杨晓阳作品的审美核心存在很大局限性。其笔墨实践更多表现出对传统的重复式承袭,经常以创造性手法改变审美的诉求,但多数作品又呈现同质化和无厘头的倾向。在绘画技法上线性缺乏书写的节奏与力度,笔墨层次看似追求简约而缺少了墨色枯淡变化,难以形成丰富而多元的墨韵和意趣。关键是失去了传统水墨的核心意境与精神,因对“守正创新”的误读削弱了笔墨与造型上的相互回应。当所谓的创新进入误区就会减少笔墨的气韵生动,作品的抒情性与精神性被叙事概念所遮蔽,这是杨晓阳艺术创新面临的困境。

再看卢禹舜先生的绘画作品,他多以对山水创作引起业界的关注,作品凭借扎实的美术功底相对精炼而可观。他的笔墨与线性富有弹性和韵感,在绘画技艺说不上老辣,但墨色润泽表达的都比较浑厚。卢禹舜的山水皴法融合了多元技术,能准确表现山石肌理的层次和质感。他对山水创作从技艺到审美更符合传统的格调,创作经常以传统的“三远法”构图和布局去营造全景式画面,所呈现了对自然景观的画境另类表达。他通过多维角度试图重构山水布局空间,画面构建出视觉上的意象和气势。观卢禹舜先生创作的《八荒通神》系列,他擅长运用水墨技法去表现空间苍茫与肌理感触,通过墨色的明暗增强画面的层次和纵深感。而在笔墨的虚实与疏密安排上营造了宏阔气象,试图去表达强烈的画面冲击效果,作品往往去传达“天人合一”的宇宙观。卢禹舜先生追求一种悠远与空灵的意境表达,多是借助色彩的明暗对比去实现审美的图景,彰显出山水笔墨的虚幻化的意象表达。但他的所谓创新同样面临程式化的重复之困,作品构图与笔墨节奏长期沿用既定模式,技法上尽管熟练却鲜有精进。对于当代山水语境实践的尝试中流布出浅显层面,难以创建具有美学价值上的特殊符号和论说。艺术表现缺乏对当代主题与生活体验的深层介入和醒悟,这也是卢禹舜先生艺术创新无法逾越的障碍。他的绘画虽然极力追溯“澄怀观道”的面貌,但精神内涵却拘限于“自然即道”的泛化阐释,对于收藏传播与美学理论很难归类出多少研学的价值。

单从笔墨审美的学术维度分析,卢禹舜的绘画问题集中于玄幻化的主体割裂感。其笔墨虽具有洪荒之面貌,但整体风格始终没有脱离开传统线路,墨色运用虽讲究层次却少了对技法边界的拓展性。尤其笔墨的当代性表达明显滞后,虽然强调“笔墨载道”而实际创作中仅作为营造画面醒目的手段,未能实现在思想和境界上的高品位佳作。部分作品甚至呈现出意境空泛与笔墨堆砌的俗气感,无法深入进写意画“笔墨即心性”的本源与核心。审美趣味上过度强调苍茫的洪荒感,却回避了当代艺术的意象之趣和多元性,致使笔墨意识难以融合到写意精神的内核,从而让画面的艳俗感造成审美视野上的断层。卢禹舜先生所谓的创造性转化实际上是山水技法的异化表达,是通过色墨交融形成视觉上一种张力。无论采用焦点透视或散点式的构架,其目的是创建山水空间的超然图景,而在学理上却偏离了核心艺术主张和逻辑性。他经常让写意有意识流布出“道”的玄学,但疏离了写意与绘画技法的同源性,且偏移了中国画“笔墨为道”的本质和规律。以“道”的玄学去创造意境,既背离哲学的核心认知,也与辩证唯物主义的逻辑相悖。实际上是对传统美学的片面解读与刻意神化,而且让色彩的泛滥渐进影响了对审美的错觉。不仅无法构建美学理论上的表述,这种学理模糊与逻辑错位的转化,反而对中国画的传承与发展形成误导。他的“山水精神当代转化”模式,既脱离传统山水的“外师造化,中得心源”的实践根基,甚至会忽视了对大自然的观察体悟,沦为闭门造车的概念推演。艺术创新如果失去美学的理论支撑,不能让意象化概念与传统美学形成有效的衔接,终究会沦为形式化的空壳。卢禹舜的山水转化多是“玄虚化”的创造,不仅混淆了传承与符号挪用的界限,本质是对传统美学和对艺术创新的一种误读。

杨晓阳与卢禹舜先生的绘画途径,皆立足传统而各有所长,但艺术创新在某种程度上显现出平庸。对于收藏者而言,若放到官职和文化象征意义的角度,杨晓阳和卢禹舜的作品无疑可算得上一种价值筹码。如果从艺术的前瞻性与笔墨本质和创新的角度考量,则需谨慎去评估其作品在学术纵深上的可持续性。真正的收藏不仅关注画家对社会的功效,更应洞察作品是否在传承的血脉中注入了不可替代的个性语境,以及对时代精神的回应符号。如果作品单凭体制官职而缺乏美学的支撑,却能在收藏市场呼风唤雨,这是资源被垄断所带来的传媒假象。艺术的价值从来不以头衔的堆砌和市场炒作去衡量,而是考量作品的学理厚度与创新锐度以及艺术借鉴上,当创作背离了艺术本质,不能创作出好的作品即便虚名显赫,最终也难逃被历史与市场淘汰的命运。艺术的生命力更不会去看官职和套路化的重复,而在于作品学理的严谨与创新的前瞻性以及真实的价值。好的书画作品蕴含了创作者的学养与温度,和对生活的透彻体悟与人文关怀。当创作沦为权力的附庸和攀比,所有的创新都会退化为量产的模板。即便曾具备扎实美术功底,最终也只能在争议中褪去光环,终究会成为业界反思浮躁风气的镜鉴。(作者:乔维,艺术评论学者。)

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号