本文发表于2025年9月9日《中国青年作家报》

此刻,2025年8月26日,北京初秋,一个阳光灿烂的日子,我,一个叫做红孩的作者,在北京东三环的家中,给《新青年》编辑部写信,料陈独秀先生也会看到。

我所以写这封信,盖因2025年9月15日恰逢《新青年》杂志创刊110周年。作为一个曾经的青年,一个共青团干部,一个写作四十年的作者,我有许多话要对编辑部诸位先生,特别是想向陈独秀先生倾诉。我本姓陈,与陈独秀先生500年前是不是一家,不得而知,但从个人感情上,我发自内心地想叫一声陈先生:叔叔好!

对于《新青年》和陈独秀先生,到底是哪一个最先进入我的脑海,思来想去,感觉是陈独秀先生。小的时候,听父亲读报纸,偶尔会听到立三路线、陈独秀右倾主义、张国焘分裂中央等事件,具体怎么回事,没人讲得清楚。当时就是觉得,陈独秀、李立三、张国焘,还有王明、博古、李德等都不是什么好人,他们都不大听毛主席的话。等上了中学,特别是参加工作后,在地方政府当了团委书记,才逐渐知道了党史、团史的一些真实情况。

1986年,我在北京郊区的一个乡政府担任团委书记。记得第一次开团支部书记会,通知了23人,结果只来了两个人。细问,有的外出打工,也有的单位请不了假。再统计当地的青年,也就是35岁以下的,不足千人,其中团员不到300人,已经几年没有缴纳团费,甚至基本没有团支部活动。面对这样的困窘,给我出了很大的难题。我知道,新的时代出现新的气象,青年工作也需要与时俱进。还好,乡政府从不多的财政经费里给我们每一个团支部都订阅了《中国青年》杂志,我则多了一份《中国青年报》。这一报一刊,在当时并不是什么人都能拥有的,特别是“中国青年”这四个字,在改革开放的初期,听起来是那样令人汹涌澎湃!

也就在1986年这一年秋天,《北京日报》郊区版在北京郊区房山举办了一场“京郊青年联谊会”,来自京郊的近300名男女青年参加了这场声势浩大的大会。这些青年,有的来自机关学校,也有的来自工厂,更多的是山里和郊区的农民,还有一部分个体户。我那时因为在报刊上发表过一些作品,又是地方政府机关的团委书记,主办方负责人特别点名让我发言。记得当时,我热血沸腾,说在1915年,陈独秀在上海创办了《新青年》,这本杂志以先进的新思想,为最终“五四”新文化运动的爆发,提供了思想基础。如今70多年过去了,我们新一代团员青年,正处在改革开放的时代,我们要顽强学习,努力工作,不管文学现在出现什么流派,我们北京郊区文学青年都会以我们的方式创造出我们自己的文学,也一定会出现浩然、刘绍棠那样的大作家!我的发言引起人们的热烈掌声,很多人都主动要我的联系方式。其中,房山有个腿部残疾的女孩,她叫了我一声大哥哥,问我能不能帮她联系治病。我想到我们当地的医院刚好来了一位骨科专家,我不假思索,就爽快说你等我的好消息吧。我觉得,作为一个时代的新青年,怎能看着一个小女孩被时代落下呢!

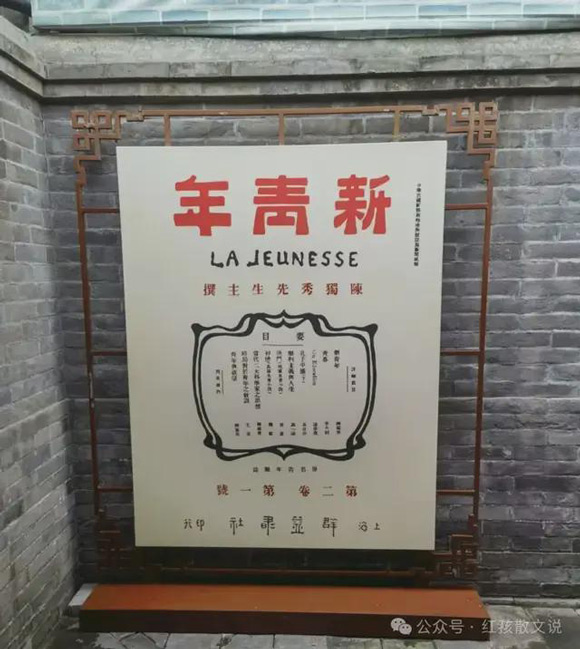

记得陈独秀先生在1915年9月15日《青年杂志》(1916年9月改名《新青年》)发刊词中说:“在当今这个时代,年轻人是社会进步的主力军,是我们未来的希望。所以,我们必须要坚定自己的梦想,勇往直前,不断拼搏。同时,我们也要关注社会,积极参与公益事业,为社会贡献自己的力量。”抚今追昔,如今110年过去了,陈先生的话在当下仍有非常重要的现实意义。

2025年7月1日,这一天是中国共产党成立104周年纪念日。在前几天,我就萌生了7月1日要去位于北京东城北池子大街箭杆胡同9号(现改为20号)的陈独秀旧居,同时也是《新青年》编辑部。在这更之前,即五四青年节到来之际,我在视频上连续做了三期“从渔阳里出发”阅读推广活动。今年初,上海女作家陈晨历经三年多时间,创作完成中共早期领导人在上海渔阳里从事革命活动的长篇纪实文学《从渔阳里出发》,其中就包括陈独秀先生在渔阳里2号创办《新青年》杂志的过程。我之所以这么做,自然与我的个人成长经历有关。我们这代人,大都经历过入少先队、入团、入党的过程,因为种种阴差阳错,我虽然没有成为共产党员,但骨子里还是对共产主义无限憧憬。颇为重要的是,在上世纪八十年代,文学如狂风暴雨,几乎让每个青年人都沸腾燃烧,写诗办报,成为那个时代青年最具先锋的重要标志之一。在这一点,很像“五四”前后的章士钊、陈独秀、毛泽东、鲁迅、胡适等人。

在我的心里,一直把陈独秀先生首先看做一个报人,然后才是革命家、思想家、政治家。以我有限的知识,只知道1876年中国才有了第一张白话报纸《民报》,而它的创办者则是《申报》,而作为中国第一份中国商业性日报的《申报》则诞生于1872年,其出版人是英国商人麦查。7年后,陈独秀出生。1897年,18岁的陈独秀发表署名“怀宁陈乾生仲甫”所写的政论文章《扬子江形势论略》,全文约7000字。需要注意的是,这篇文章是由陈独秀自己印制发行的。用今天的说法,他的这个作品既没有官方刊号书号,也不属于“内部资料,仅供交流”。1901年4月3日,由励学译社主办的《励学译编》创刊,这是一本中国早期的启蒙杂志,陈独秀慷慨解囊加入助资者,虽然仅捐3元,但足可以看到他对新事物新媒体的关注。

要说陈独秀先生真正进入报人行列,那应该从1903年8月他参与章士钊创办的《国民日日报》算起。据后来章士钊回忆:“这是他第一次把报刊作为宣传工具来唤醒民众、启蒙民众。对设置的栏目一一社说、外说、讲坛、小说等版块非常熟悉,并在排版上多有创新,整体呈现新鲜活泼,讲求实效,并用笔名‘由己’写了诗文。”在此期间,他还参与在上海办《苏报》,提出了“格式多创作,不愧新闻纲”的办报理念。不过,好景不长,这两张报纸很快因政治原因被取缔。无奈,他只好回安徽老家办《安徽俗话报》,亲自担任主编、主笔,并负责发行、邮寄,近乎于一个人的全能。日后,谈到这段经历,陈独秀感慨道:“我那时也是二十几岁的少年,为革新感情所驱使......”

陈独秀的感慨,显然不仅仅属于他个人,在那个不甘中国落后,励精图治,决心以一己之力为中华之觉醒,以至最终推翻封建帝制,实现中华民族之崛起的仁人志士中,我们还会看到孙中山、康有为、梁启超、李大钊、蔡元培、秋瑾、陈天华、鲁迅、胡适、毛泽东、瞿秋白、周恩来等人先后走上历史的舞台。如果说,这一切的发生主因是中国这个睡狮在西方列强的炮声中被惊醒被催化,还应包括这些英雄他们内心的火焰要把封建的旧制度旧文化一一冲破。正是因为有了共同的理想,共同的奋斗目标,才有了日后的《新青年》,才有了影响中国思想进程的“五四”新文化运动。

1998年,我所供职的中国文化报社从雍和宫东侧的柏林寺搬到北河沿大街83号,与《求是》杂志社共同在一栋楼办公。楼前的大院很大,盖有一幢平房和几座简易房,当时的中国文联、中国作协和文化部所属的单位就在那里办公。你不会想到,当年的北大就在前面的红楼,而我们办公楼的后院则是蔡元培先生办公居住的地方,名曰“孑民堂”。此时的北大红楼被国家文物局使用,门口的大街叫五四大街。平常,我们就在附近遛弯、吃饭,更多的是乘坐公交车。我那时,对“五四时期”的人与事并没有引起多少关注,待几年后我们报社又搬到别处,国家文物局也搬走,北大红楼重新装修布置,改为全国文物保护单位、红色文化教育基地后,我们这才感到当年在那个院里办公有多么难得!从北大红楼顺着南河沿大街南行,到东华门附近,走进一个胡同,七拐八拐就能走到箭杆胡同9号。想当年,陈独秀先生每天都要在北大红楼与箭杆胡同之间来回穿梭,以陈独秀先生的性格,他走路一定是大步流星的,同行的少不了有蔡元培、李大钊、钱玄同、胡适、鲁迅、高一涵、沈尹默、刘半农、陶孟和等《新青年》编辑部同仁和其他文化、思想界的精英。

陈独秀先生是1917年初从上海来到北京的。他居住的箭杆胡同9号小院不大不小,大门朝北,里边南北各三间,东侧有个厢房,进门的过道旁有个耳房,应该是传达室、佣人兼用的门房。假如谁要是投稿给《新青年》编辑部,一定是经邮差给门房师傅的。当然,如果是作者亲自来,便很有可能见到陈独秀或鲁迅、胡适本人,想来那是多么幸福和惊喜的事!我从17岁高中时开始给报刊编辑部投稿,一直到了后来从事专业编辑之路,深知编辑部三个字在作者心中的神圣。特别是年轻的作者,如果在最初学写作时,能够到编辑部见到编辑老师,尤其是见到心仪已久的名家,简直是一种欣喜若狂。我在萧红对鲁迅先生的回忆文章中,看到鲁迅先生不管是出门还是回家,他的腋下永远夹着一个黑绸子印花的包袱,里边装着青年的来信来稿和他的回复。在《新青年》编辑部陈列室,我见到了叶挺将军于《新青年》第二卷第六号上的来信:吾辈青年,坐沈沈黑狱中,一纸天良,不绝如缕,亟待足下明灯指迷者,当大有人在也。那时的将军还只是个探求真理的青年!

《新青年》的创刊其意义是多方面的。仅从倡导白话文学上,就足以让今天的我们致以最崇高的敬礼。1917年1月,胡适在《新青年》第二卷五号上发表了《文学改良刍议》,提出了改良文学的八条建议,认为今后的文学应以白话文学作为中国文学的正宗。随之,陈独秀在第二卷六号上撰文《文学革命论》,对胡适前文以呼应。提出文学革命的三大口号:“推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;推倒过晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。”很快,胡适又积极策应,亲自创作了8首白话诗。鲁迅更是以极大的热情,于1918年5月,在《新青年》发表了中国白话小说的开山之作《狂人日记》。这篇小说很快在全国传播开来,也成为中国白话文学的奠基之作。

在《新青年》编辑部陈列室,我看到了展柜里的一盏油灯、一个衣箱和一副老式的油印机。这三件物品是不是陈先生当年所用,我不敢肯定。但我相信,先生当年用的物品就当如此。就是在这盏油灯下,陈先生写出了大量启蒙民众的文章,鼓舞无数的青年为民主与科学前行,如《宪法于孔教》《孔子之道与现代生活》《旧思想与国体》。同时,他还编辑拜读了李大钊的《我的马克思主义观》、恽代英的《结婚问题之研究》、鲁迅的《药》《风波》《孔乙己》等无数作品。那个颇具年代感的木制衣箱,无疑就是陈先生南下北上的行李箱,里边装的一定有读者作者给《新青年》编辑部的来信与来稿。写到此,我突然有了大胆的想法,我想把我的这篇文章悄悄放进那个衣箱,我想陈先生陈叔叔他一定会接受的。想到此,我彷佛此刻真的回到自己的青春时代。至于那个油印机就更亲切了。记得1985年,也就是《新青年》创刊的70年后。这一年我18岁,第一次公开发表了自己的小说,第一次用铁笔在钢板的蜡纸上歪歪扭扭的刻印了诗报《野风》,然后油印100份发往全国各地。那时的心情大约跟当年陈独秀先生一样,心里从内到外都在燃烧。八十年代,那真是个令人人都可以沸腾燃烧的年代!当时的年轻人提出的口号是:团结起来,振兴中华!

从《新青年》编辑部出来,太阳已经高高映照在头上。这时,有五六个青年学生走过来,我问他们是哪个学校的,一个同学说是北京工业大学,另一个同学说是首都经贸大学。我听后笑着对后面同学说,你和我女儿还是校友呢!同学问我,您女儿大学几年级?我说,她已经毕业了。看着孩子们稚嫩的样子,我问,你们今天为什么选择到这里打卡?北工大的同学说,考虑今天是七一,是建党日,几个同学一商量就决定到北大红楼和《新青年》编辑部看看,具体也没什么更深的想法。我说,谢谢你们,如果你们不来,今天上午恐怕我就是唯一的打卡人了。

走出《新青年》编辑部,我在门口驻足了良久。从1917年初陈独秀受聘于北大文科学长,到1920年2月离开北京,陈独秀一家和《新青年》编辑部在此居住办公3年。这3年,不算长,但它却由此改变了中国的命运。也就是在从北京到上海的路上,李大钊和陈独秀这两位历史巨人,一同商议尽快创立中国共产党。那一念或许是深思良久,也许就是匆匆之一瞬,但谁能想到,那一瞬竟成了时间的永恒!

2025年8月30日于北京西坝河

作者简介:

红孩,是中国散文的一个鲜明符号。他是散文的创作者、编辑者、研究者,也是散文活动的组织者、推介者、信息发布者,从这里你可以看到中国散文的发展态势,你也可以了解到红孩对于散文的最新发声。红孩说:散文是说我的世界,小说是我说的世界。

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号