黄河水,劈开黄土高原,东岸是山西运城,我魂牵梦绕的关公故里;西岸,是此行的目的地——宁夏平原。六月,“友好共生健康同行”劲牌采风之旅,便在这河之西岸缓缓展开。

行囊里,装着故乡的滋味:一碗热气蒸腾、膻香浓郁的羊肉泡,佐餐必备的,总少不了一瓶琥珀色的“小方劲”。汤浓酒暖入喉,粗粝的日子便洇开几分熨帖的劲道。这黄河东岸流淌在血脉中的饮食记忆,未承想,竟在奔腾西去的河水彼岸,撞见了关于“友好”与“共生”更辽阔、更深沉的答案。

宁夏之行的核心,是探寻“劲牌”枸杞的源头。北纬37°的红柳沟小产区,被誉为“红宝”核心产区。万亩枸杞绛珠垂垂,红艳欲滴,阳光下闪耀着生命的光泽。然而,这片绿洲的诞生,却浸透了人与自然的角力与和解。一位六代扎根于此的“枸杞人”张旭,向我们讲述了令人动容的故事。

故事一:人与沙的较量——拓荒牛的倔强

张旭的讲述,将我们拉回庄园初创的艰难岁月。眼前这万亩葱茏,曾是肆虐的沙海边缘。“三顶帐篷,就是起点。”张旭的声音里带着追忆的凝重。白天,是近乎悲壮的拓荒:在滚烫的沙丘上植树、固沙、栽种枸杞苗。夜晚,风沙是枕边的常客。“在帐篷里休息,头上都得搭条毛巾,”他比画着,“不然一觉醒来,半个身子可能就被沙子埋住了。”这便是“枸杞人”最初的真实写照——一群与风沙搏斗、向荒漠要绿色的现代“拓荒牛”。他们身上,正体现了中国人坚韧不拔、战天斗地的“拓荒牛”精神。这份在沙海中倔强生长的“劲”,正是这片土地生命力的底色。张旭特别提到,玺赞能从三顶帐篷发展到如今一万三千多亩的规模,离不开劲牌公司全方位的支持——从种植技术的引入、专家的现场指导,到严格的质量把控体系。这份支持,如同春风化雨,滋养了沙漠边缘这片希望的绿洲。

故事二:麻雀与枸杞——共生的智慧

另一个故事则充满了生态的温情。枸杞成熟季,红艳的果实曾是鸟雀,尤其是麻雀难以抗拒的盛宴,给收成带来巨大损失。“以前,各种驱鸟办法都试过,效果有限,也扰乱了生态。”张旭说。后来,枸杞人悟出了一个朴素的道理:与其对抗,不如共生。他们决定,在七月集中采摘季过后,特意留下部分枸杞果不摘,作为留给麻雀等鸟类的“口粮”。年复一年,奇迹发生了——麻雀们似乎也懂得了约定,采摘季时竟很少来侵扰,待到大部队撤走、果实被特意留下时,它们才欣然飞来享用。“现在,它们成了我们园子里的‘常客’,也是生态链的一环了。”张旭的笑容里带着自豪。这预留果实的智慧,是人与自然和谐共生的绝佳注脚,完美呼应着“友好共生”的主题——尊重每一个生命,共享大地的馈赠,在平衡中寻求永续。

这片绿洲改变的,远不止地貌。张旭的话语里透着欣慰:玺赞庄园每年为地方创造大量就业。采摘季,本地百姓无需背井离乡,举家上阵,勤快些的家庭月入可超万元;由此吸引了来自全国各地的采摘团队,其中一位河南大姐让人印象深刻——她晒得黝黑却声音洪亮,带领着百人“候鸟军团”,循着大地的节律迁徙:“四月采茶在南方,五月摘蓝莓,六月就奔着宁夏的枸杞来了!七月拔大蒜,八月收大葱,九月挖萝卜……一路干到年根儿才回!”这朴素的行程表,铺展出一幅当代中国农业流动的壮阔画卷。

此刻,她们的双手正在枝叶间翻飞,摘下一颗颗“红宝石”。这些饱含阳光与汗水的果实,即将踏上旅程,汇入劲牌的酿造之河,最终化作那瓶慰藉我故乡羊肉泡食客情怀的“小方劲”。从脚下沙土到指尖果实,再到千里之外餐桌上的那抹琥珀,一条无形的纽带将它们紧紧相连。这纽带里奔涌的,是土地最深沉的馈赠,更是劳动者用汗水浇灌出的、最原始坚韧的生命之“劲”。“纤手翻飞红果枝”——同行诗人的妙句,精准定格了这充满力量的瞬间。

采风的画卷继续展开。车轮碾过干燥的风,停在沙坡头——腾格里沙漠金色的裙裾边缘。跨上驼峰,随着“胯下双峰迈步坚”的沉稳节奏,融入这片瀚海。黄河在沙丘脚下静静流淌,大漠无垠,天地苍茫。风掠过耳际,似有千年驼铃叮当,商旅的低语与戍卒的叹息在沙粒间游荡。蓦然想起王维,那位河东(今山西运城)的诗魂,他的“大漠孤烟直,长河落日圆”,莫非正是这天地雄浑的馈赠?此间,地理的辽远与血脉里盘踞的乡愁交织,凝结成一种磅礴的苍茫,如烈酒般淬炼着精神的筋骨。

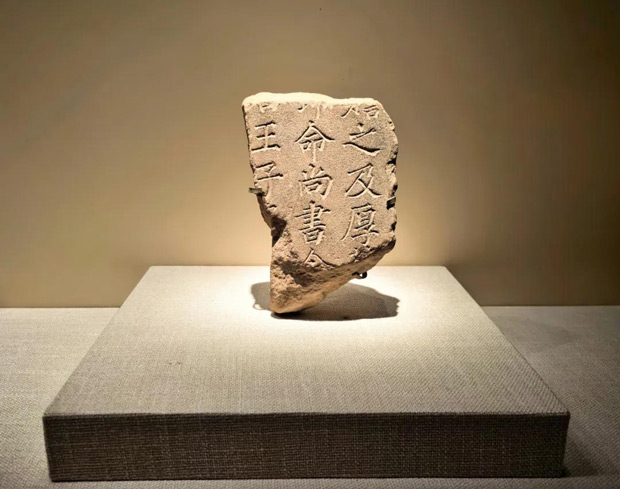

贺兰山的阴影下,西夏陵的夯土巨冢巍然静立。千年风刀霜剑,将它们削刻得嶙峋如骨,却倔强地撑起一个王朝消逝的脊梁。博物馆内,玻璃柜中的石雕力士筋肉虬结,仿佛仍在用血肉之躯,扛着帝国最后的尊严。“贺兰王气久沉销,遗迹无多诉寂寥”——同行的诗句,是历史深处的一声叹息。然而,破译的文字、复原的器物,如同星火,让这个被铁蹄抹去姓名的王朝,在黄土之上倔强重生。这穿透时光尘埃的韧劲,与枸杞园里采摘者指尖的力道、拓荒者对抗风沙的执着,乃至黄河不舍昼夜的奔涌,在灵魂的维度同频共振。

中卫城内,高庙的飞檐刺向青空。这座明代的古刹,饱尝天灾人祸,数度倾颓。如今,“重楼深殿像千尊”浴火重光,佛、道、儒的智慧再次于此安然共处。登临绝顶,黄河如带,蜿蜒天际。听罢它满纸“沧桑”的过往,凝视那“金妆菩萨皆新粉,砖砌牌坊是旧痕”的今昔映照,心头骤然“一断魂”。它的存在本身,便是一曲劫后涅槃的壮歌,与贺兰山下王陵的孤寂风骨、沙海深处枸杞绿洲的盎然生机,共同烙印下这片土地不屈的心印——文明纵被碾作劫灰,亦能于灰烬中重聚生生不息的情怀,印证着岁月最深的劲道。

穿行于宁夏平原,“夏日清和暑气微”。黄河,宛如大地奔涌的血脉,无声滋养。“两岸白杨擎碧伞,一滩芦苇织青帏”,满目葱茏,水韵盎然,竟有“欲与江南比翼飞”的灵秀气象。这塞上明珠的蓬勃,是自然的厚赠,更是无数如玺赞人般的耕耘者,以智慧与汗水,与天地达成的一首宏大而和谐的“共生”诗篇。

归途上,思绪翻涌。河南大姐采摘时晒红的脸庞,玺赞人帐篷里搭着的防沙毛巾,沙坡头大漠孤烟的苍茫,贺兰山下西夏王陵风蚀的土冢,以及麻雀在枸杞枝头跳跃的身影……这些画面,在“劲牌”追寻源头本真、倡导“友好共生健康同行”的理念下,汇聚成一条清晰的情感之河。

我终于更深地懂得了故乡羊肉泡旁,那瓶“小方劲”的分量。那琥珀色的液体里,不仅浸润着中宁枸杞饱吸的阳光、黄河水与贺兰山的无言守护,更凝聚着多重“友好共生”的深厚力量——那是拓荒者以血汗浇灌出的坚韧“劲”力,亦是社会与乡土共同繁荣的基石;是与麻雀共享红果、向自然求取平衡的和谐智慧;更是最终抵达万千餐桌时,那份源自土地本真、饱含健康与温情的醇厚馈赠。从一粒枸杞到一瓶酒的旅程,在这片土地上得到了最鲜活、最深刻的诠释。

一碗羊肉泡,是黄河东岸游子的乡愁;一瓶小方劲,则是黄河西岸大地精华、人间劳作与“友好共生”智慧的结晶。当它们在舌尖相遇,便是一场跨越山河的对话。这对话里,有拓荒的倔强,有共生的温柔,有伙伴的扶持,有社会的回响,最终都化作滋养平凡日子的点滴情怀。这情怀,印证着“岁月有劲”——那源自大地、源于人心、在“友好”与“共生”中生生不息的力量。(文图/韩科峰)

作者:韩科峰,网络舆情高级分析师,中国文信网总编辑,中国文化信息协会文化创意传播工作委员会主任,中国散文学会会员。

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号