我的家乡位于河南省南阳市淅川县最南端的九重镇。每次从西安返乡,列车都会经过西峡县——这座静卧在豫鄂陕三省交界处的小城,虽从未下车造访,却因多次途经而对它有了几分了解。作为伏牛山南麓的璀璨明珠,西峡县堪称人杰地灵:这里是全国闻名的绿化模范县,更是南阳市的高考状元摇篮。更令人称奇的是,西峡拥有三张独具特色的金名片:世界最大的恐龙蛋化石群在此沉睡,诉说着远古生命的奥秘;“中国山茱萸之乡”的美誉彰显着道地药材的独特魅力;而国家级猕猴桃基地与食用菌产业示范区,则书写着现代农业的传奇篇章。每次列车驶过,我都会望着窗外这片充满生机的土地,想象着它蕴藏的无限可能。

怀着对高营养价值猕猴桃种植的向往,也带着探秘恐龙王朝遗迹的憧憬,我特意咨询了西峡友人程先生。热心的程先生不仅为我推荐了位于恐龙遗迹园附近的丹水镇三里庙村猕猴桃种植基地,还贴心提供了村支书严超范的联系方式。更令人感动的是,定居西安的西峡友人李先生委托其朋友李先生(恰巧也姓李)专程驱车将我自西峡县城送至丹水镇人民政府。而早已在镇政府门前等候多时的严书记,随即亲自驾车带我前往三里庙村,完成了一场温暖人心的“爱心接力”。

三里庙村,其名直白朴素,却又隐隐透着几分古意。村名的由来,与一座古庙息息相关,那是一座位于距丹水镇三里之遥的古庙。岁月流转,如今那座庙早已不复存在,唯有村名留存,宛如一块被时光磨得发亮的石头,静静卧于时光的长河之中。村口矗立着一座高大的拱门,上面书写着“三里庙村”四个大字,笔力雄浑遒劲,却不知出自哪位高手之笔。拱门旁有一株古老的槐树,枝叶郁郁葱葱,繁茂异常,投下一大片浓郁的树荫。树下有三五个老者正悠闲地坐着,见有陌生的我到来,他们便用那浑浊却又满是好奇的目光上下打量着我。我礼貌地向他们点头示意,他们也回以憨厚质朴的笑容。

漫步在村中,道路十分平整,道路两旁皆是新建的房屋。这些房屋白墙黛瓦,高低不一,错落有致,颇有一番江南水乡的韵味。然而,若是仔细观察,会发现墙角处偶尔会露出几块带有斑驳痕迹的青砖,显然是旧时的物件。村支书严超范告诉我,这些砖块是从老庙的遗址中挖掘出来的。那座庙,不知始建于何年何月,也不清楚当初供奉的是哪路神仙,只知道它在某个狂风暴雨、电闪雷鸣的夜晚轰然倒塌,甚至连一块完整的匾额都未能留存下来。

“庙虽然没了,但名字倒是留了下来。”严支书说这话时,目光望向远处连绵起伏的丘陵。那些丘陵乃是伏牛山的余脉,宛如一条沉睡的巨龙,在这片土地上蜿蜒盘旋。而守护着村庄的三个小山丘,仿佛在冥冥之中,与三里庙这个村名暗暗契合。

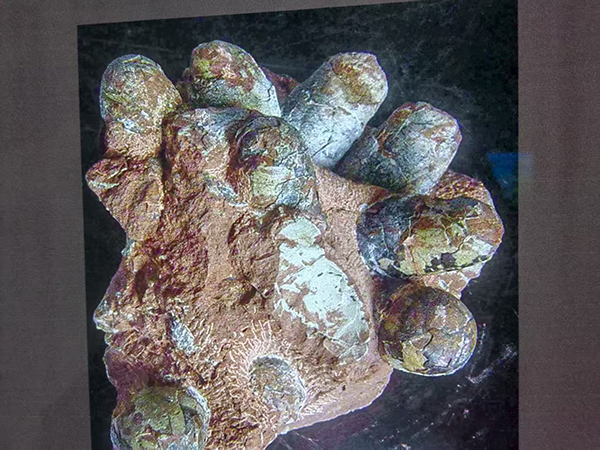

三里庙村,地下埋藏着令世界惊叹的远古密码——恐龙蛋化石群。1993年春,村民在田间劳作时意外发现数枚表面布满蜂窝状气孔的“鹅卵石”,经中国地质大学专家团队鉴定,这些直径12-15厘米的椭圆形化石竟是距今6500万年前的龙蛋化石。这一重大发现迅速引发全球学术界关注,使三里庙村从籍籍无名的豫西村落一跃成为古生物研究领域的焦点。

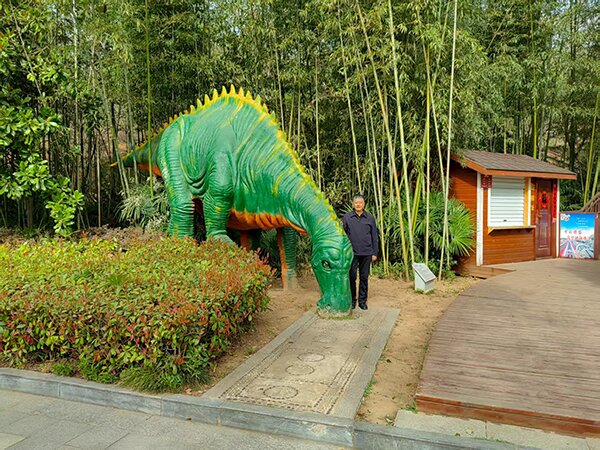

依托这一世界级地质奇观,当地政府斥资打造占地1200亩的地质公园——西峡恐龙遗迹园。作为南阳伏牛山世界地质公园的核心组成部分,园区完整保留了1300余枚原址埋藏的恐龙蛋化石墙,其中包含全球罕见的“双蛋叠产”奇观。2014年恐龙遗迹园晋升为国家5A级旅游景区,“恐龙蛋化石原址博物馆”被《国家地理》杂志评为“全球十大地质奇迹”之一。

地质学家通过同位素测年技术证实,这片区域在白垩纪时期曾是亚热带季风气候滋养的原始丛林。通过孢粉分析显示,当时蕨类植物与苏铁类植物构成的密林中,窃蛋龙、中原龙等12属18种恐龙在此繁衍生息。这些珍贵的蛋化石不仅保存着胚胎发育痕迹,其碳酸钙外壳中还封存着当时大气成分的同位素信息,为研究恐龙灭绝之谜提供了关键线索。

如今的三里庙村依然保持着年均降雨量1200毫米的湿润气候,独特的白垩纪沉积岩层在雨季形成天然水洼,与恐龙遗迹园的生态复原场景相映成趣。地质专家指出,这种“化石层-沉积层-现代水文”的三重时空叠合现象,在全球同类地质遗迹中堪称孤例。每当雨季来临,园区内12处原生化石点上方的浅水区(以前,当地人这个积水的地方叫“渍水湖”),都会重现白垩纪时期的湿地生态,让游客在时空交错中感受生命演化的壮美诗篇。

村里的老人跟我说,挖出恐龙蛋的那块地,他们祖祖辈辈都称其为“龙蛋地”。听了这话,我忍不住会心一笑,有时候先民凭借直觉感知到的真相,比科学探索还要早。

从恐龙遗迹园的后门出来,向左转,远远便能望见一个隧道。上世纪七十年代,村里的百姓凭借自身力量,毅然开凿出了这个隧道。而开凿所用的炸药,是本村一位在本市工作的干部努力争取来的。到了新世纪,本村一位在省外工作的干部察觉到隧道存在安全隐患,便筹集了水泥和钢筋,对隧道进行了加固。

穿过幽深的隧道,眼前豁然开朗——苍翠的山谷如巨幅水墨画卷般在眼前徐徐铺展。四周青山环抱,苍松翠柏间点缀着姹紫嫣红的野花。竹林深处,鸡群正悠闲地啄食;农家门前,小狗欢快地追逐嬉戏;白墙蓝瓦的民居错落有致地散布在山间,袅袅炊烟在暮色中缓缓升起,恍若陶渊明笔下“芳草鲜美,落英缤纷”的桃花源——这便是三里庙村的藕池沟社。昔日的藕池早已填平,取而代之的是一口水量充沛的水井,井水清澈盈口,甘甜怡人。井旁不远处的小广场上,单双杠等健身器材一应俱全,成为村民们健身娱乐、聚会闲谈的好去处。最引人注目的当属那两三座形似碉堡的土坯建筑,这正是我无比熟悉的上世纪八九十年代的烤烟楼。尽管早已不再用于烤烟,这些承载着时代记忆的建筑依然矗立于此,如今或许被用作储物之所。斑驳的墙体上,岁月的痕迹清晰可辨,不禁唤起我中学时代暑假参与烤烟的鲜活记忆。

三里庙村,地下有宝,地上也有宝——猕猴桃。猕猴桃藤蔓编织的绿色财富正悄然生长。这种被冠以“水果之王”美誉的浆果,不仅富含蛋白酶、多酚氧化酶等活性酶类,更含有锌、硒等12种微量元素及人体必需的17种氨基酸,其维生素C含量更是柑橘的5-8倍。当晨露未晞时,果农们穿梭在连绵的藤架间,指尖掠过翡翠色的果实,仿佛触碰着这片土地的脉搏。

沿着起伏的丘陵望去,标准化种植园里,钢架结构的藤蔓系统如同绿色琴弦,演奏着现代农业的交响曲。套袋作业的果农们遵循着祖传的节气智慧:“清明前定梢,谷雨后疏果,芒种前套袋”,这套十分科学的种植口诀,让每颗果实都能在纸袋的庇护下,避开虫害与日灼的侵扰。技术员介绍说:“套袋时要避开正午强光,用拇指与食指捏住袋口轻旋,就像给娃娃穿新衣,既要严实又要透气”。

产业振兴的密码就藏在这些细节里。新建的气调库能将保鲜期延长至180天,智能分选线可精准识别糖度与果径。当猕猴桃通过冷链车驶向长三角时,返乡创业的年轻人正在直播间演示“果肉爆汁”的开箱实验。“去年通过电商渠道卖出几十万斤”,合作社理事长展示着后台数据,“现在连60岁的果农都会用手机查天气预警”。

这片曾经以种植玉米、红薯为主的土地,如今年产值突破千万元。当夕阳为藤架镀上金边,果农们围坐在文化广场,讨论着新引进的猕猴桃品种与水肥一体化系统。三里庙村的故事,正从猕猴桃的甜香中,续写着乡村振兴的新篇章。

在三里庙村的走访中,教育兴村的印记深深烙印于每个角落。步入村史馆,一面如繁星般密布的照片墙令人驻足——三百余张泛黄相片定格着寒门学子寒窗苦读的奋斗历程。从躬耕陇亩到学贯中西,从商海弄潮到经世致用,这些走出大山的游子中,既有执掌学术殿堂的教授,也有执掌企业命脉的商贾,更有执掌一方政事的公仆。每道光影斑驳的轮廓,都承载着知识改变命运的集体记忆。

村小学的变迁更折射出时代的双重面影:三十年前书声琅琅的校园,如今只剩零星课桌。这背后交织着两股时代洪流——生育政策调整带来的生源锐减,与教育观念革新催生的择校热潮。家长为了让孩子接受更好的教育,纷纷把孩子送到镇上、县上,甚至带到大城市里上学。严书记的子女都在郑州工作,孙子在郑州上学。担任村支书二十多年的他没有去省会享受天伦之乐和舒适生活,而是选择留下来,守着老屋,守着乡愁,继续带领全村群众进行着“乡村振兴”的伟大工程、伟大梦想。他守望的不仅是斑驳老屋,更是深植于中原大地的文化根脉;他耕耘的不仅是乡村振兴的蓝图,更是传统与现代的文明对话。

南阳市纪委监委的帮扶让三里庙村焕然一新。办公楼、文化广场、村史馆相继建成,村民的文化生活日益丰富。夜幕降临,广场上音乐响起,大妈们跳起广场舞,孩子们追逐嬉戏,年轻人打篮球。这景象,与城市里的社区并无二致。

我在文化广场上遇到一位正在拉二胡的老人。琴声悠扬,如泣如诉。老人告诉我,他拉的是一首老曲子,名叫《丹水谣》,唱的是丹水镇的古今变迁。“现在日子好了,可老曲子不能忘。”老人说着,又拉起了另一首曲子。

三里庙村交通便捷,紧邻西峡县到南阳市的公路,也是丹水镇通往阳城镇的必经之路。每天,无数车辆从村旁呼啸而过,带起一阵阵风。这风里混杂着汽油与尘土的气息,更裹挟着远方未知的故事。回溯至抗战烽火中的1944年5月,彼时河南省政府为避战火,自鲁山县辗转迁至丹水镇,在此驻跸一年有余。选择丹水,必是因其四通八达的交通网络、丰饶的物产资源以及群山环抱的天然屏障。遥想当年,省府要员们或曾造访三里庙村:或体察民情,或征调物资;或闲暇时游历山水,狩猎采摘。或许他们也曾不经意间拾得几枚圆润的“石卵”,却不知那竟是沉睡千万年的恐龙蛋化石,更无从知晓其珍贵的科学价值。

我们在村口的农家院用午餐。敞阔的院子里停满各式车辆,大堂内人声鼎沸,老板带着厨师和服务员穿梭于灶台与餐桌之间,额角沁着汗珠却眉眼含笑。点上几道乡野风味:裹着红椒烈火的爆炒鸡块、淋满酱汁的红烧鲤鱼,搭配时令特色——葛花炒蛋与香椿煎蛋,质朴的香气引得人食指大动。席间,乡政府林业干事与我聊起猕猴桃的种植诀窍。这位曾在青海戍边的汉子,娶了位青海姑娘为妻,因着这份特殊的青海情缘,我们的交谈氛围格外亲切。

看夕阳西下,余晖洒在猕猴桃架上,为绿叶镀上一层金边;看晨雾升起,笼罩着远处的丘陵,宛如仙境。这里的风景算不得多么壮丽,却有一种平淡中的隽永,让人心安。

临别前,严支书带我去看了一块刚立起来的石碑,上面刻着“乡村振兴示范村”几个大字。“我们还要建生态果园,发展乡村旅游,让更多的人知道三里庙村。”严支书说这话时,眼中闪烁着坚定的光芒。

离开三里庙村时,我又经过村口的老槐树。树下依旧坐着几位老人,他们向我挥手告别。车子驶出很远,我回头望去,村庄在夕阳中渐渐模糊,只有那棵老槐树依然清晰可见,如同一个沉默的守望者,见证着这片土地的过去、现在和未来。

三里庙村,没有惊心动魄的故事,没有荡气回肠的传奇,有的只是平凡生活中的坚韧与希望。就像那些深埋地下的恐龙蛋化石,历经千万年岁月洗礼,依然保持着最初的形状;就像那些甜滋滋的猕猴桃,在阳光雨露的滋养下,年复一年地结出硕果。

庙已不存,村名依旧。在这名字背后,是一代代三里庙人的辛勤耕耘,是他们对美好生活的不懈追求。而这追求,必将如同村旁那条通往远方的公路,一直延伸下去,通向更加光明的未来。(作者 张臻卓)

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号