近日,河南省唐河县各界缅怀革命先烈徐富成的事迹引发关注。这位在解放战争时期为保护军需物资、坚守革命信念而英勇就义的农会村长,其尘封的故事经后人整理与传承,重新焕发光彩,成为当地红色教育的生动教材。

从苦难农民到革命先锋 信念在觉醒中扎根

1898年,徐富成出生于唐河县三里王村一个贫苦农民家庭,幼年便扛起生活重担,在酒坊做伙计、为地主当长工的经历,让他深刻体会到旧社会的不公。1947年冬,陈赓、谢富治部队解放唐河,“为穷人撑腰”的革命火种点燃了他心中的希望。在与民兵队长白中国相遇后,年近五十的徐富成立即投身革命,被群众推选为唐北县三里王村农会村长,带领乡亲们斗地主、分浮财、筹物资,成为解放区土地改革与支援前线的骨干力量。

护军需坚贞不屈血洒唐州铸丰碑

1948年,国民党反动武装对解放区展开“扫荡”,徐富成与农友们秘密保管着16支枪支、一部电话机及军用物资。面对敌人偷袭,他沉着指挥群众转移,自己却不幸被捕。在酷刑与利诱面前,他始终严守秘密,痛斥反动派的恶行,最终于县城东门外小桥英勇就义,用生命践行了“干革命就算掉了脑袋也值”的誓言。他藏于水井与窑洞的军需物资,后来全部安全回到人民军队手中。

跨越时空的传承后人 接力擦亮红色记忆

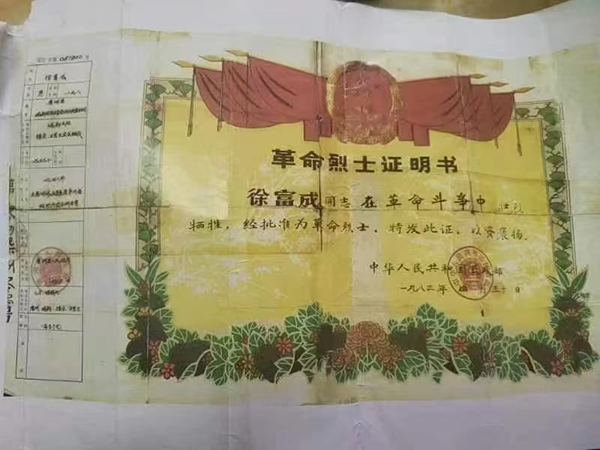

时光流转,徐富成的事迹虽曾仅存于寥寥史料,却从未被遗忘。1961年、1983年,政府先后为其颁发烈士证;2021年,唐河县人民政府为其立碑,乡亲们自发前来缅怀。近年来,烈士曾孙徐书记与其他烈士后人一道,四处寻访史料、整理故事,“不求名垂青史,只为让后人知道他为啥牺牲”。从探望抗美援朝老兵到日常互助中延续的温情,先烈精神正通过一代代人的行动默默传承。

如今,唐河大地上高楼林立、百姓安康,正如徐富成当年期盼的那样。当地通过讲述英烈故事、保护烈士遗迹,让“坚守信念、勇于担当”的红色精神融入城市血脉。“徐富成们用生命换来的和平,需要我们用行动守护。”唐河县退役军人事务局相关负责人表示,铭记英烈不仅是对历史的致敬,更是对未来的承诺,这份精神将永远激励后人砥砺前行。(白浩扬、张清波)

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号