近日,中国美术家协会会员、国家一级美术师、原青海省海东市美术家协会主席姚广才做客中国文信网南阳发布厅《名家访谈》栏目。栏目编导张江源以“亲切拉近距离、专业挖掘内核”的方式展开提问,既让对话充满温度,又深入探寻艺术创作的关键逻辑,带领观众全方位读懂这位高原画家的笔墨世界与家乡情怀。

访谈开篇,张江源先以轻松话题引入,随即衔接专业视角:“姚老师,不少观众好奇您的艺术起点,听说您小时候就爱涂涂画画,从专业美术院校毕业后,从版画、连环画入手,后来怎么下定决心转到国画山水了呢?这两种艺术形式的技法差异较大,您当时是怎么衔接过渡的?”姚广才笑着回应,小时候看村里老画匠为村民画箱柜、寿材等,觉得画得很好,每一朵花、每一棵树和山石等都画得栩栩如生,使他入迷,便有了学画的兴趣。版画的黑白对比和颜色的块面分割,连环画的叙事构图和线条力度的训练,让他打下了扎实的造型基础;转向国画则是被河湟地区雨后的云雾山水所打动,“想把家乡的雄浑美景用笔墨画出来”。至于技法衔接,他提到是连环画的线条控制力帮他勾勒山石轮廓,而他特意在传统披麻皴、斧劈皴、折带皴的基础上加进了版画的明暗层次,让河湟地区的山石风貌更有厚重感,“算是把版画的‘劲’融进了国画的‘韵’里”。

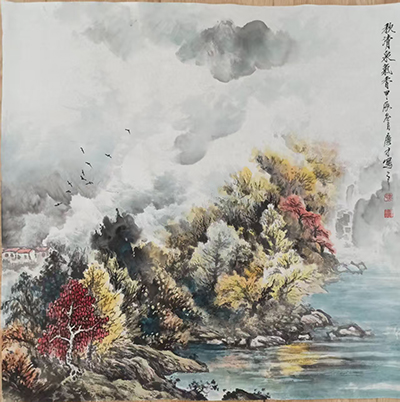

紧接着,张江源将话题落在地域与创作的结合上,兼顾通俗与深度:“您总说河湟地区是美术创作的‘根’,咱们普通人看河湟地区的山和水,觉得壮阔但不好描绘,您是怎么把这些实景转化成画里的笔墨元素的?比如《河湟春浓》《三江源头清水湾》等,这几幅画里有哪些‘河湟山水专属’的细节和技法考量?”姚广才指着画作投影解释,河湟地区的丹霞地貌山色偏红、湟水河的水清冽碧。他用朱砂色调淡墨画山,用花青加少量墨色画水,既贴近实景又有笔墨韵味;画里的土族平顶房、窗棂花纹都是真实场景,构图上以湟水河为轴线串联山水村落,“这样既能让观众看到熟悉的家乡样貌,又符合国画的空间美感”。

聊到人才培养时,张江源的提问兼顾实际与专业方向:“您作为原海东美协主席,平时抓自己创作外,对海东美术事业的发展具体做了哪些事呀?对想学画画的年轻人,您既建议他们‘多跑田间地头’,又强调要‘学传统技法’,这两者该怎么结合着来?”姚广才坦言,近几年来海东美术事业发展看好,涌现出了许多年轻的美术爱好者,创作的作品从思想内容到笔墨技法都有很大的提升,这是可喜可贺的。前几年美协搞了多次写生活动,也举办了多次全市美术作品展,还举办了形式多样的美术基础培训班,邀请外地画家来采风、讲课。目前准备以美术工作室的名义设立免费培训的“美术驿站”。对年轻人,他主张“一手伸向生活,一手伸向传统,两手并进,把传统的笔墨技法运用到写生中,把写生的习作融汇到创作中。走出去,多写生,熟悉家乡的山形地貌,这样画出来的东西既有生活气息,又有传统的绘画功底,不会空泛”。

访谈收尾,张江源以核心问题结束全篇,既有温度又显深度:“您一直说‘师古人’和‘师自然’都不能少,能不能用通俗的话跟观众讲讲,这两者怎么平衡才能让画作既有传统底蕴又有自己的特色?接下来在传播河湟文化上,还有什么具体计划吗?”姚广才总结道:“师古人是学‘规矩’,比如怎么用墨、怎么构图,不能瞎画;师自然是找‘灵魂’,把河湟地区的山川风貌、云影气势都装进心里,两者结合才能画出有筋骨、有温度的画。”他透露,接下来准备画一部“河湟系列”组画,把河湟地区的名胜古迹、山川风貌(如瞿昙寺、孟达天池等)都画进去,“让大家既能看美妙的艺术作品,又能把‘家乡的美景’带在身边”。

此次访谈中,张江源的提问既像朋友聊天般亲切自然,又精准捕捉艺术专业要点,让姚广才的创作故事与艺术理念得以生动呈现,也让观众在轻松易懂的对话中,读懂了河湟地区的山水与笔墨艺术的深度关联。(张江源)

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号