近日,由中国传媒大学主办、崔永元口述历史研究中心承办的中国口述历史国际展在北京举行。本届国际展以“共叙传薪——口述历史的开放协作与未来赋能”为主题,着力探讨口述史在当代知识生产体系中的功能转型、方法论革新以及跨学科协作机制的重构。

开幕活动汇聚了来自学界与实践领域的重要研究力量,与会者围绕口述史的理论基础、叙事伦理、历史记忆的建构逻辑、田野采录方法的演变,以及数字人文语境下的材料保存与再生产等议题展开深入对话。讨论强调,口述史作为连接个体记忆、社会结构与历史书写的重要实践形式,正在数字技术与多媒介叙事快速发展的环境中获得新的学科动力。

作为国际展的重要组成部分,“口述历史之夜”在中国传媒大学中传讲堂同步举行。活动集中展示了近年来国内外口述史研究的阶段性成果,涵盖资料整理、文本生产、影像采录、数据库建设、跨机构合作项目等多维度内容。学者们普遍认为,口述史的发展亟需在开放共享、理论深化与跨学科协作之间建立更加稳定的机制,以确保其在社会文化记忆体系中的学术贡献能够得到持续拓展。

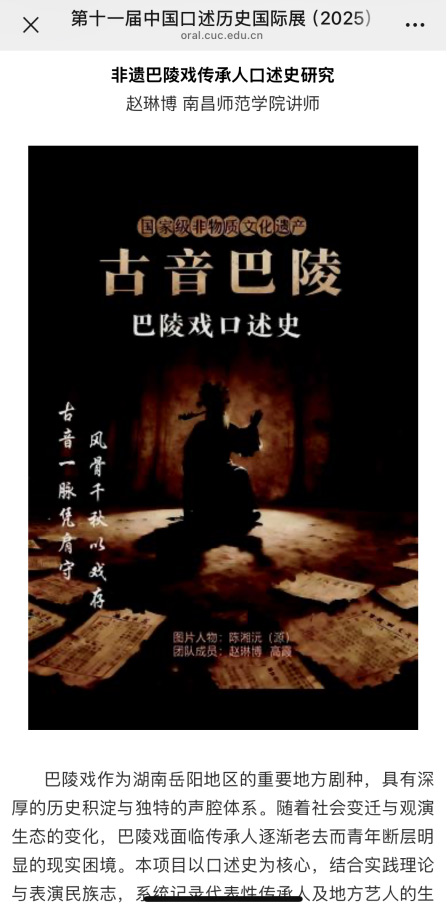

本届国际展中,南昌师范学院讲师、湖南师范大学博士后、“中南南方少数民族音乐文化研究中心”研究员赵琳博《非遗巴陵戏传承人口述史研究》成功入选。该研究以系统的口述史方法梳理巴陵戏的发展脉络,通过对艺人生命史与地方文化场域的深度访谈,复原了文本史料难以呈现的实践经验与文化记忆,强调地方戏曲在现代社会中的生存机制与传承逻辑。研究的核心贡献在于,将口述史应用于地方剧种的历史重建与文化阐释,为传统戏曲的田野研究提供了新的资料范式与方法论路径,展示了口述史在非遗保护与区域文化研究中的独特价值。

巴陵戏作为洞庭湖区域的代表性剧种,其形成并非单一的民间艺术积淀,而是在特定政治、军事格局中生成的复合文化产物。岳阳地处“吴楚交界、兵家要冲”,在历史上是兵家必争之地,形成了典型的“军政”、“民间”双重文化结构。例如,艺人群体的流动性、曲牌体系的杂糅性、英雄义烈题材的高占比等,均体现出政治、军事力量对地方戏曲的深刻塑形。另外,巴陵戏也深受湖区水系文化、民间叙事传统以及族群迁徙结构等综合影响,从表演形态、声腔体系到角色谱系,巴陵戏呈现出“地方性知识”与“实践共同体”相互塑造的复合性特征。其在长期的民间表演与口传身授过程中,积淀了丰厚的文化记忆与社会经验,是理解社会结构、情感共同体与文化认同的重要窗口。在理论意义上,巴陵戏构成了典型的“活态文化记忆”场域,不仅为研究地方性表演艺术的历史生成机制提供了具体个案,也为探讨非遗在现代性压力下的“再情境化”与“再生产”过程提供了关键证据。

图:巴陵戏第十一代传承人陈湘沅(源)采访

中国传媒大学相关负责人表示,学校将继续推动口述史研究的制度化建设,强化其在学术体系、公共历史实践与文化传承中的作用,进一步促进学界与社会各领域的合作,为构建面向未来的口述史知识体系提供支持。

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号